从遗传病阻断到同性生育:美国试管婴儿法律框架与社会影响

在美国,试管婴儿技术已突破传统生育的医学边界,成为遗传病阻断、同性家庭组建与社会结构变革的重要推手。联邦宪法与州法律的双重规制下,这项技术既承载着生命科学的前沿突破,也折射出社会观念的深刻变迁。

一、法律框架:联邦保障与州权自治的博弈

美国试管婴儿的法律基础建立在联邦宪法第十四修正案的平等保护原则上,该条款明确禁止基于性取向、婚姻状态的生育歧视。联邦层面虽未制定统一试管婴儿法,但通过FDA与CDC的监管体系,对胚胎操作、基因筛查等关键环节设定安全标准。例如,FDA强制要求胚胎移植前进行PGT-A染色体筛查,而CDC则通过全国生育中心数据平台,公开各机构成功率与伦理合规记录。

州级法律呈现显著分化。加州、纽约州等“友好州”通过《家庭平等法案》,允许同性伴侣通过出生前亲子权令直接登记为法定父母,且助孕协议经法院备案即具法律效力。相反,路易斯安那州等保守地区仍禁止商业助孕,仅允许“传统助孕”(即试管提供卵子),助孕合同在此类州被视为无效。这种差异导致全美每年约3万例跨境试管婴儿治疗,患者为规避法律限制,常选择加州、马萨诸塞州等法律完备地区就医。

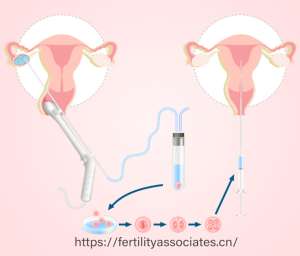

二、技术突破:从疾病阻断到生命设计

美国三代试管婴儿技术(PGT)已实现从单基因病筛查到全基因组检测的跨越。以斯坦福大学医学院为例,其开发的线粒体置换技术可将遗传病风险降低90%,2024年已帮助127个线粒体病家庭诞下健康婴儿。更引人注目的是,梅奥诊所等机构试点CRISPR基因编辑技术,成功修复胚胎中导致囊性纤维化的CFTR基因突变,尽管该技术仍面临伦理争议,但已引发全球对“设计婴儿”边界的讨论。

技术普及亦推动生育权重构。单身女性、同性伴侣通过试管与助孕实现生育的案例激增。数据显示,2025年全美约45%的试管婴儿周期涉及非传统家庭,其中女同家庭占比达28%。这类家庭需依赖第三方精子、卵子或子宫,而美国法律明确保护其亲子关系——无论基因关联如何,委托方父母均可通过法律程序直接获得监护权。

三、社会影响:家庭结构多元化与伦理争议

试管婴儿技术深刻改变了美国社会家庭图景。皮尤研究中心调查显示,32%的美国人认为试管婴儿技术“推动了社会进步”,但27%的受访者担忧其导致“家庭价值稀释”。这种分歧在代际间尤为明显:18-29岁群体中61%支持同性生育,而65岁以上群体仅34%表示认同。

伦理争议伴随技术进步持续发酵。2025年,加州通过法案禁止助孕机构根据种族、国籍筛选试管,引发“生育平权”与“文化传统”的激烈辩论。此外,胚胎处置权成为离婚诉讼的新焦点——得克萨斯州法院曾裁决,离婚夫妻需通过基因检测分割冷冻胚胎所有权,该案被《纽约时报》评为“年度具争议家庭案”。

四、未来挑战:技术无界与伦理有框

美国试管婴儿领域正面临技术狂奔与伦理守序的张力。基因编辑婴儿、人工智能胚胎评分等创新不断突破现有法律框架,而各州对“三亲婴儿”(线粒体置换技术产物)的出生登记标准仍未统一。与此同时,跨国医疗的兴起(如中国患者赴美治疗占比达15%)迫使法律体系考虑国际伦理协同。

从遗传病阻断到同性生育,美国试管婴儿技术已超越医学范畴,成为检验社会包容度的试金石。当法律在创新与伦理间寻找平衡点时,一个核心命题始终未变:技术应服务于生命尊严,而非颠覆人性本质。这场静默的生育革命,终将指向一个更包容、更理性的未来。