伦理与风险:三代试管婴儿技术背后的争议与应对策略

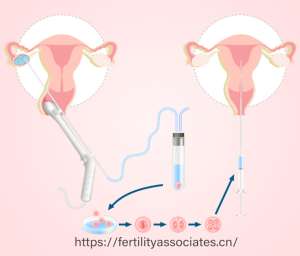

三代试管婴儿技术(PGT)通过胚胎植入前遗传学检测,为遗传病家庭和高龄产妇提供了生育健康后代的希望,但其应用始终伴随着伦理争议与技术风险。从基因编辑的边界到社会公平的隐忧,从技术局限到经济负担,三代试管婴儿技术的争议本质是医学进步与人类伦理的碰撞。

一、核心争议:基因干预的伦理边界

生命权的双重困境

三代技术通过滋养层活检筛选胚胎,虽不直接影响胎儿发育,但1%的胚胎死亡风险仍引发“胚胎是否享有生命权”的争论。例如,嵌合体胚胎(含正常与异常细胞)的误判可能导致5%的优质胚胎被错误淘汰,这种“技术性选择”是否构成对潜在生命的剥夺,成为伦理审查的核心问题。

基因选择的公平性危机

技术成本差异加剧了社会不平等。国内单周期费用约5-15万元,60%需自费,而商业保险覆盖有限。富裕家庭可通过多次尝试筛选“完美胚胎”,贫困家庭则可能因经济压力放弃治疗。更严峻的是,若技术被用于非医学需求的性状选择(如身高、智力),可能引发“基因阶层固化”的伦理灾难。

技术滥用的监管真空

国内虽明确禁止非医学需要的性别选择,但胚胎筛选的“灰色地带”仍存。例如,部分机构以“家庭平衡”为由提供性别筛选服务,挑战法律底线。此外,基因编辑的脱靶效应可能导致未知突变,而PGT-M技术对新发突变的检测盲区,更让后代健康风险成为悬顶之剑。

二、技术风险:精准医疗下的不确定性

成功率与失败率的双重挑战

尽管三代技术将高龄产妇妊娠率从32%提升至58%,但40岁以上活产率仍不足40%。染色体异常夫妇可能面临全部胚胎不达标的风险,38岁女性中约20%的周期因无正常胚胎而取消移植。此外,多胎妊娠率因移植多个胚胎而升高,早产、低体重儿风险随之增加。

经济与心理的双重负担

单周期费用相当于普通试管的2-3倍,且需承担促排卵药物、胚胎冷冻等隐性成本。等待基因检测结果的3周内,患者焦虑指数显著上升,多次失败更可能导致抑郁。某案例中,一对夫妇经历4次促排、3次移植失败后,家庭关系濒临破裂。

三、应对策略:在伦理与技术间寻找平衡

完善伦理规范与法律框架

需建立三级伦理审查机制:国家层面制定《辅助生殖技术伦理指南》,明确基因编辑的红线;机构层面设立伦理委员会,对PGT适应症进行严格审核;操作层面要求医生签署知情同意书,确保患者理解技术局限。例如,湖南某医院要求患者签署《胚胎处理承诺书》,禁止非医学需求的筛选。

推动技术普惠与成本优化

通过医保覆盖、商业保险创新降低费用。四川将胚胎活检等8项核心项目纳入医保,报销比例达50%,单周期费用降至8-12万元。同时,推广国产试剂与设备,如深圳某企业研发的便携式测序仪,将检测成本降低40%。

强化技术监管与质量控制

卫健委应定期公布具备PGT资质的机构名单,严查非法行医。实验室需通过ISO 15189认证,确保胚胎培养环境达标。此外,建立全国统一的胚胎数据库,追踪后代健康数据,为技术优化提供依据。

三代试管婴儿技术是医学突破,更是伦理试金石。在追求技术精准的同时,需以更严格的伦理审查、更普惠的政策设计、更透明的监管体系,守护生命诞生的尊严与公平。唯有如此,技术才能真正成为“优生优育”的福祉,而非加剧社会分裂的利器。